Eine praxisahe Erläuterung der verschiedenen Methoden, Gerätetypen und Normen zur Windgeschwindigkeitsmessung.

Eine praxisahe Erläuterung der verschiedenen Methoden, Gerätetypen und Normen zur Windgeschwindigkeitsmessung.

Ob in der Meteorologie, der Windenergiebranche oder bei sicherheitskritischen Anwendungen im Bauwesen: Die präzise Messung der Windgeschwindigkeit spielt in zahlreichen Bereichen eine zentrale Rolle. Moderne Messverfahren liefern heute nicht nur zuverlässige Momentanwerte, sondern auch detaillierte Profile über Zeit und Höhe hinweg.

In diesem Beitrag geben wir Ihnen einen fundierten Überblick über gängige Messgeräte und Verfahren zur Bestimmung der Windgeschwindigkeit –mit besonderem Fokus auf bodennahe Messungen.

Windgeschwindigkeit ist weit mehr als nur eine meteorologische Kenngröße. Sie beeinflusst die Sicherheit, Effizienz und Funktionalität zahlreicher Systeme. Die Art und Weise, wie Winddaten erfasst und ausgewertet werden, entscheidet in vielen Fällen über die Einhaltung von Normen, den wirtschaftlichen Betrieb technischer Anlagen oder sogar über Menschenleben.

Windenergiebranche: Die Leistungskennlinie von Windenergieanlagen hängt entscheidend von der lokalen Windcharakteristik ab. Ohne präzise Winddaten ist weder ein realistisches Ertragsgutachten noch eine normkonforme Leistungsprüfung (nach IEC 61400-12-1) möglich.

Bauwesen & Kranbetrieb: Mobile Funk-Anemometer liefern sicherheitsrelevante Echtzeitdaten für den Einsatz von Kränen und hochgelegenen Arbeitsplätzen. Bereits mittlere Windgeschwindigkeiten können kritische Risiken darstellen.

Umweltmonitoring & Landwirtschaft: In der Agrarwirtschaft dienen Windmessungen zur Planung von Spritzanwendungen oder Frostschutzberegnungen. In Umweltstudien sind sie Bestandteil von Emissions-oder Ausbreitungsmodellen.

Veranstaltungen & Sport: Bei Segelregatten, Drachenflieger-Events, Skisprungwettbewerben oder Drohnenflügen ist Wind ein entscheidender Steuerungsfaktor. Auch Flugplätze und Helikopterlandeplätze setzen auf kontinuierliche Windmessung.

Forschung & Lehre: In Strömungslaboren, an Universitäten oder in Windkanälen kommen hochsensible Anemometer wie Heißdraht-oder Laser-Doppler-Systeme zum Einsatz, um kleinste Luftbewegungen sichtbar zumachen.

Um Windgeschwindigkeit richtig zu erfassen und zu interpretieren, ist ein grundlegendes Verständnis der physikalischen Parameter und deren Einheiten unerlässlich. Neben der direkten Geschwindigkeit spielen auch Windrichtung, Böigkeit und zeitliche Mittelwerte eine wichtige Rolle für die Aussagekraft der Messung.

Die Windgeschwindigkeit wird je nach Anwendungsbereich in unterschiedlichen Einheiten angegeben:

Zur schnellen Umrechnung: 1 m/s ≈ 3,6km/h ≈ 1,94 kn

Durch die Vielzahl möglicher Einheiten ist es wichtig, die jeweilige Messwertangabe eindeutig zu kennzeichnen, insbesondere bei der Weiterverarbeitung von Winddaten in automatisierten Systemen.

Die WMO (World Meteorological Organization) empfiehlt für meteorologische Referenzmessungen:

Für Windenergieanlagen ist die IEC-Norm 61400-12-1 (2022) maßgeblich. Sie definiert:

Wer normgerecht messen möchte – ob für Genehmigungsverfahren, Wissenschaft oder Industrie – sollte die jeweilige Anwendung mit der passenden Norm in Einklang bringen. Die ErTeMes GmbH bietet hierzu auch Schulungen und messtechnische Beratung an.

Zur Messung der Windgeschwindigkeit stehen zahlreiche Sensortypen zur Verfügung: Von robusten mechanischen Anemometern bis hin zu hochpräzisen, digitalen Systemen für den stationären oder mobilen Einsatz. Die Wahl des richtigen Geräts hängt vom Anwendungsbereich, dem Messumfeld und den Anforderungen an Genauigkeit, Wartung und Datenerfassung ab.

DieseGeräte funktionieren wie eine Windmühle. Der kleine Propeller wird durch den Luftstrom in Bewegung versetzt. Häufig sind sie als Handgeräte mit digitaler Anzeige im Einsatz – besonders geeignet für die Messung der Windgeschwindigkeit am Boden.

Typische Eigenschaften sind:

Sie eignen sich ideal für Vor-Ort-Messungen bei Installationen, in der Landwirtschaft oder beim Umweltmonitoring – überalldort, wo Mobilität gefragt ist. Als Nachteile ist die große Abhängigkeit von der Windrichtung zu sehen. Dieser kann bei stationären Anwendungen in Verbindung mit einer Windfahne ausgeglichen werden.

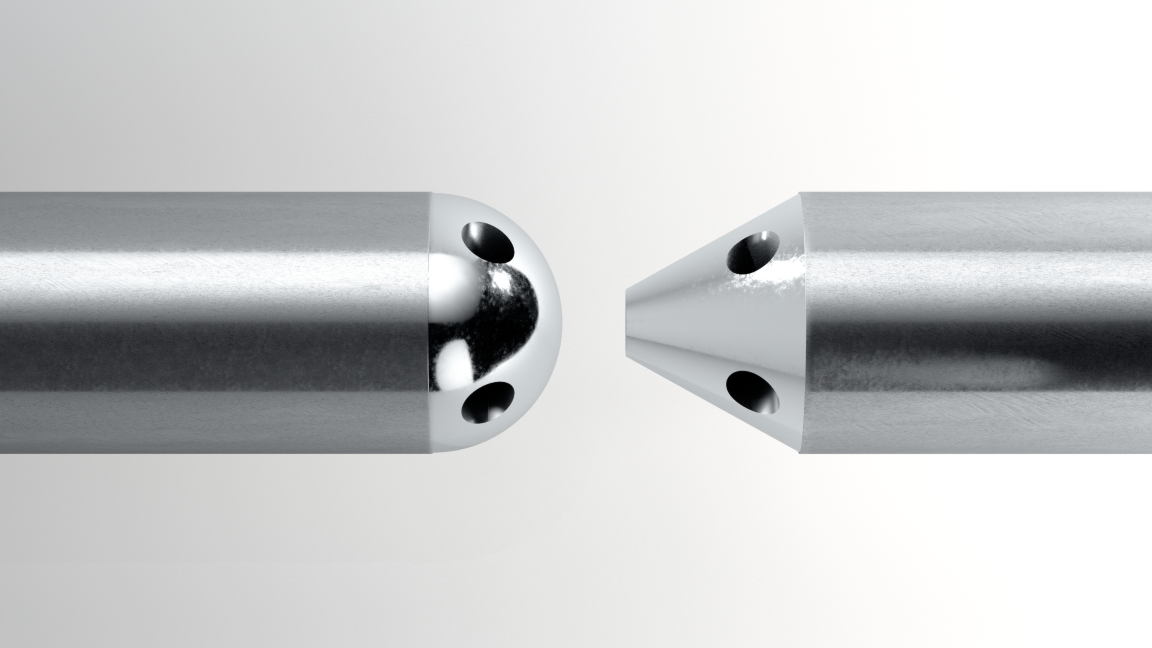

Statt beweglicher Teile arbeiten diese Geräte mit der Laufzeitmessung von Schallimpulsen zwischen mehreren Sensorarmen. Der Wind beeinflusst die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Signale und daraus wird die Windgeschwindigkeit in mehreren Richtungen berechnet.

Vorteile:

Diese Geräte sind die erste Wahl für präzise Dauerüberwachung und kommen so etwa in Forschung, Windparks oder bei hochauflösenden Standortanalysen zum Einsatz. Die handelsüblichen Geräte gehen jedoch von einer ebenen Strömung aus.

Diese Systeme sind für Spezialanwendungen gedacht und im Feldbetrieb eher selten. Eine gute Option könnte die Mehrlochsonde bei der besseren Ausrichtung von Windkraftanlagen darstellen, umso den Wirkungsgrad signifikant zu erhöhen.

Für vertikale Windprofile oder Messungen in größeren Höhen kommen berührungslose Verfahren zum Einsatz:

Beide Systeme erfordern eine komplexe Datenverarbeitung, sind jedoch sehr leistungsfähig für professionelle Anforderungen. Sie liefern außerdem eine umfassende Datenbasis um Strömungen sehr anschaulich zu visualisieren.

Nicht jedes Messgerät eignet sich gleichermaßen für jede Anwendung.

Verschiedene Anemometer decken unterschiedliche Messbereiche ab.

Für Standortvergleiche oder kurzfristige Kontrollen reicht oft ein einfacher Sensor. Für normgerechte Messungen ist ein hochwertiges Gerät mit dokumentierter Kalibrierung Pflicht.

Gerade bei Dauereinsätzen in abgelegenen Regionen zahlt sich ein wartungsarmes System langfristig aus.

Insbesondere bei Außeneinsätzen im Winter oder in Industrieumgebungen muss das Gerät gegen äußere Einflüsse gewappnet sein:

Für extreme Bedingungen (z. B. Offshore oder Gebirge) ist zudem ein korrosionsbeständiges Gehäusematerial entscheidend.

Je nach Einsatzzweck müssen die Messdaten lokal gespeichert oder direkt weiterverarbeitet werden:

Hier entscheidet sich, ob das Messgerät als einfache Stand-alone-Lösung oder als Bestandteil eines umfassenden Monitoring-Netzwerks genutzt wird.

Wer Windgeschwindigkeit am Boden messen möchte, hat es mit besonderen Herausforderungen zu tun: Hindernisse, Turbulenzen, thermische Einflüsse oder Mikroklimaeffekte können das Messergebnis erheblich verzerren. Um trotzdem verlässliche Daten zu erhalten, kommt es auf eine durchdachte Vorgehensweise vom Standort über die Sensorwahl bis zur Datenerfassung an.

Bei temporären Einsätzen, wie bei Baustellen oder Veranstaltungen, bieten kompakte Handgeräte mit Teleskopstativen oder Magnethalterungen eine flexible Lösung.

Zudem unterstützt die ErTeMes seine Kunden dabei, ein "Messunsicherheits-Budget" zu erstellen, das alle relevanten Einflüsse berücksichtigt und dokumentiert.

Die bloße Messung der Windgeschwindigkeit reicht in vielen Anwendungen nicht aus. Erst durch eine präzise Datenerfassung, zeitlich korrekte Synchronisation, Erfassung weiterer Messgrößen und eine zielgerichtete Auswertung wird aus dem Messwert ein belastbarer Informationsbaustein.

Je nach Komplexität und Einsatzszenario können unterschiedliche Messgeräte und Datenlogger zum Einsatz kommen:

Besonders praktisch: Die Geräte lassen sich mit Schalen-, Ultraschall- oder Flügelrad-Anemometern koppeln und liefern so eine lückenlose Datenerfassung auch bei wechselnden Bedingungen.

Zur Darstellung und Überwachung der Winddaten bietet ErTeMes leistungsstarke, anwendungsbezogene und kundenorientierte Software (HawkEye, LabView basierte Lösungen) an:

Gerade bei Langzeittests oder sicherheitsrelevanten Anwendungen bietet die Kombination aus Hardware und Software eine professionelle Gesamtlösung.

Sie haben Fragen zur Messung für Ihren spezifischen Anwendungsfall oder wollen anderweitig unterstützt werden?

Jetzt Kontakt aufnehmen und beraten lassen!

Für bodennahe Messungen sind kompakte Flügelrad- oder Ultraschall-Anemometer besonders geeignet. Handgeräte mit Display oder Datenlogger ermöglichen präzise Vor-Ort-Messungen in 1–2 m Höhe. Wichtig sind robuste Bauweise und eine ausreichende Auflösung ab ca. 0,2 m/s.

Die Standardeinheit ist Meter pro Sekunde (m/s). Je nach Anwendung kommen auch Kilometer pro Stunde (km/h), Knoten (kn) oder die qualitative Beaufort-Skala zum Einsatz.

Für normgerechte Messungen: 10 m über Boden (WMO).

Für spezifische Anwendungen wie Baustellen, Landwirtschaft oder Arbeitsschutz sind bodennahe Höhen von 1,5–2 m üblich.

Windmessungen können durch Hindernisse, Turbulenzen, Vereisung oder fehlerhafte Ausrichtung verfälscht werden. Wichtig sind ein freier Standort, regelmäßige Wartung und – wenn nötig – beheizte Sensoren.

Für präzise und normgerechte Ergebnisse sollte ein Anemometer alle 1–2 Jahre kalibriert werden. Es empfiehlt sich eine rückführbare Kalibrierung nach ISO 17025.

Marek Werther